12月17日(木) カルタ大会

12月の授業もあと1週間となった17日、3・4時間目にかるた大会が行われました。クラスで3チームを作り、7教室に分かれ7クラス対抗戦です。初めは遠慮がちだった生徒たちも、残りの札が少なくなるにつれヒートアップ。暗唱している札には素早く手を伸ばしていました。次のかるた大会までには100首を完全に暗唱するべし!

11月9日(月) 京都 ~秋の遠足~

11月9日は昼から雨のぱらつくお天気でしたが、32期生は嵐山と東山2方面に分かれて京都へ遠足に出かけました。

東山、八坂神社から清水寺へ 4・5組は京橋駅集合の後京阪電車で祇園四条へ。 駅を降りるとまず目指すは八坂神社。広い境内を抜けると坂道を上って高台寺から二年坂へと向かいます。が、中にはいきなり食堂で『にしんそば』をだべるグループや、「寧々の道」でいろいろのお店に誘われなかなか前に進まないグループも。

駅を降りるとまず目指すは八坂神社。広い境内を抜けると坂道を上って高台寺から二年坂へと向かいます。が、中にはいきなり食堂で『にしんそば』をだべるグループや、「寧々の道」でいろいろのお店に誘われなかなか前に進まないグループも。

11時を回るころにはみんなお腹が空きだして『先生、どの道をゆくとおいしいお店がいっぱいあるの?』と聞くシーンも。お昼を回るとぽつぽつ雨模様になりましたが、それぞれ思い思いに3年坂、清水坂のにぎやかな通りをぶらり散歩モードで歩いていました。

清水寺の舞台が初めてという生徒は意外と多く、「へぇー、こんなに高いんや!!」と感動する人も。

東山方面の4・5組は4時ごろに最終グループが京阪電車に乗り込み解散となりました。

*****************************************

~7月11日 15:30 新千歳空港到着~

32期生修学旅行一行は15時20分に新千歳空港に到着し搭乗待ちしています。出発の遅れなどに関する情報はなく、定刻で新千歳を発つ予定です。 大阪・伊丹空港到着時刻は次の通りです;

4~7組 18:15

1~3組 18:20 (11日15:35)

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その7

7月11日 9:00

生徒たちは待ちに待った函館散策に出かけてゆきました。先ずは函館駅周辺で海鮮丼、いくら丼等で腹ごしらえ。9時前には既に朝食を済ませた生徒がホテル前を、金森赤レンガ倉庫に向けて通過してゆきました。

「朝何食べた?」 「イクラ丼!」 「へぇ、それいくら?」 「つまらない洒落はやめて。1300円!!」

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その6

最後の目的地函館に入ったのは夕方のこと。青函トンネルを抜けると明らかにそれまでとは異なる植物の姿が現れました。小さな葉、普段見慣れない木肌の木々、津軽海峡が隔てるのは、北海道と本州との境と共に、生物学的境界をも含むのでした。生徒達は金森レンガ倉庫で記念写真、買い物をして函館国際ホテルへ。あわただしく食事を済ませると生徒たちは函館山へとバスで登ってゆきました。

函館山から見る景色は宝石箱をひっくり返したような』とたとえられるそうです。マイナス等級に輝く金星をはるか西方に頂きながら、そこにあったのは確かに美しくちりばめられた数々の光の粒。

函館山から見る景色は宝石箱をひっくり返したような』とたとえられるそうです。マイナス等級に輝く金星をはるか西方に頂きながら、そこにあったのは確かに美しくちりばめられた数々の光の粒。

7月10日 午後11時

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その5

10日は十和田湖遊覧、奥入瀬渓流ウォーク、バスで八甲田山越え、青函トンネルを通って函館入り、そして夕食後の函館山からの夜景観覧とスケジュールのつまった一日です。

朝、十和田湖畔のホテルを出てすぐのところから遊覧船が巡るのは、天然の入り組んだ入江や高くそびえる岩の壁など。快晴の空、山一面の緑、青い湖面、澄んだ空気。1時間のクルーズを生徒たちは満喫しました。

その後、奥入瀬渓谷を石ケ戸から雲居の滝まで大小様々な滝や瀬を見ながら散策。日差しは強いものの天然の木々のトンネルの中はひんやりとした空気に満たされていました。

ある生徒は「マイナスイオンいっぱい!」と天然の雰囲気を感じていました。

昼食後はバスに揺られて八甲田山越え。そして青森でバスに別れを告げた後は特急白鳥に乗り換えて一路函館を目指します。

10日17:46 列車は函館に入る

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その4

7月9日 17時 ホテル十和田到着

一行は十和田湖畔でクラス写真撮影後ホテル十和田荘入り。夕食前のひと時を風呂に入って汗を流す人、早速お土産を買う人など思い思いにくつろいだひと時を過ごしていました。夕食は前沢牛の鉄板焼き&すき焼きメイン、地元の新鮮な野菜にスイカ。夕食後はみんな待ちに待ったレクリエーションの時間が始まりました。ダンス部による演舞、生徒による150枚超の絵からなる動画作品上映、男子ダンスユニットにはおなかを抱えて笑う生徒達。男子グループによる吉本風コント、ダンス部のパフォーマンスが華麗でかわいい最後を締めくくってくれました。続いて先生達による小芸も披露されました。旅の疲れも出てくる頃ですが、「気持ちの切り替え」をしっかり、素早く出来るようになってきているのであと二日の行程を無事に乗り切りましょう。

(9日夜)

**** きょう未明の地震による被害は出ていません。10日 6:00 ******

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その3

~ファームステイ終了 閉村式 そして次の目的地十和田湖へ~

昨日・今日のファームステイは、日ごろ農業体験などに携わる生徒がほとんどいない中で、牛のえさやり・トラクターの運転など様々な農作業が生徒たちに新鮮な驚きと未知の体験の場となっていました。トラクターに乗った生徒は農家の方がサポートして畑の草を刈りとります。今日のような曇天のときはそのまま生の草をやりますが、晴れているときはすぐに天日干し・乾燥したものを冬場用の餌として保管することも。別の酪農家では出荷用の仔牛が育てられていて、えさの補給や水やりなどが行われていました。

午前中に早い昼食を済ませた生徒たちはクラスごとに所定の場所で閉村式を行い農家の方々とお別れをしました。ほんの短い時間の間でしたが、自然に囲まれた中で、一日一日姿を変えてゆく命を宿したものと相対し、それらを育て刈り取り、そしてわたくしたちの命をつなぐ糧を生み出す営みに少しふれて、生徒たちはそれぞれに考えることろがあったと思います。

一つ付け加えることとして、ほぼすべての生徒に共通していたのは食卓に並ぶ手料理の品数とその量の多さに驚いていたということです。 (7月9日13:50 十和田湖に向かうバスから)

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その2

ファームステイスタート ~農作業に従事~

入村式後、生徒たちは各農家に分かれてファームステイがスタート。それぞれのお家で農作業のお手伝いが始まりました。その中の一軒にお邪魔すると、岩手県の特産物ブルーベリーの収穫が行われていました。ブルーベリーはこれから8月頃までが収穫期。濃い青に色づいた実を一粒一粒丁寧に摘み取り、籠に入れます。

ブルーベリーの木はそれぞれに細かい種類があり、実の色付きや味が異なります。甘みの強いもの、キュンと酸味が効いたものなどがありますが、共通しているのは、とれたての実が放つ新鮮な香りです。生徒たちは実の摘み方を教わり、みるみる抱えた籠にブルーベリーがその暈を増してゆきます。「食べてごらん」農家のお父さん・お母さんの声に一粒口に入れて「甘ーい!」「うわ、これは酸っぱいで! でもおいしい!」みんな採れたての、大阪では決して味わうことのない味に感激の声をあげていました。

7月8日 19:00

32期生 東北・北海道修学旅行 報告その1

いよいよ待ちに待った修学旅行の日がやってきました。7月考査も終了、昨日の結団式も済ませて今日は朝7時45分に伊丹空港に2学年生徒が集合しました。大阪の天気は曇り。目指す仙台まであいにくの梅雨前線に伴う雲に覆われていますが、まずは仙台に向けて出発。

空路は前線付近を通過するとあっていつもより揺れていました(客室乗務員の方の情報)。生徒のみんなは機内で静かに1時間を過ごし午前11時過ぎ(7組は10時半ごろ)無事仙台空港に到着しました。

仙台空港に降り立ってまず私たちの目に留まったのは、4年前・東日本大震災の爪痕でした。当時は空港施設は津波で大きな被害を受けて使えない状態でした。現在は空港建物に津波による浸水の高さを示す表示があり、その高さは地上約3メートル。壊滅的な被害から復興した現在のが今日私たちが降り立った仙台空港です。

その後はバス内で昼食を済ませて一路ファームステイ受け入れ農家の方々が待つ岩手県へ。クラスごとに分かれて入村式を行い地元農家の方々から農作業や温泉の入り方などの諸注意を受けた後、生徒たちは農家の方々のお車で各ご家庭へと移動してゆきました。

7月8日 午後3時43分

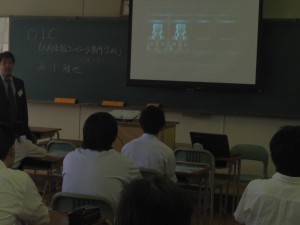

5月14日 進路ガイダンス企画 <分野別説明会・分野別模擬授業>

今日は午前中実力テスト。そして午後は6大学、30の専門学校をお招きして分野別説明会・分野別模擬授業が行われました。多くの講座が10人以下の少人数開講。できるだけ生徒一人一人の進路希望に沿った講座が開講され、どの生徒も講師を囲んで熱心にお話をお聞きし、また実際に手を使って実習に取り組ませていただきました。将来を考える貴重な機会になったことでしょう。

================================

社会への扉 交流会 2月5日(木) 5・6限

社会への扉交流会が5日(木)の午後行われました。授業『社会への扉』では、社会の様々な分野で活躍する人をお迎えしてお話を伺いまた質問をぶつけて交流をする中で<自分にはない価値観> <こだわりのある生き方> にふれる機会としてこの『交流会』を行ってきました。今回は「企業で働く」「海外青年協力隊の活動」「障がいのある方の生活サポート」「保育士のお仕事」など10名の方々においでいただきお話を伺いました。どの講師の方からも、ユニークな体験や御苦労されたお話などを聞くことができました。

写真で各講座(一部)の様子をご紹介します

普段聞くことができない世界のお話にみんな聞き入っていました。

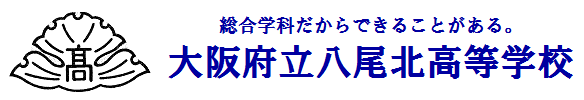

オアシス1年生との交流会 2月3日(火) 3・4限

発表大会のあとはクラス別にオアシス1年生との交流会を行いました。5月に行った第一回とは変わって、今回は日本語を母語とする一般生徒が、「福笑い」「けん玉」「かるた」など日本の伝統的な遊びをオアシス生徒に紹介し、一緒に楽しむという趣向で行われました。今回はクラスごとにどんな出し物をするか相談しました。中には夜遅くまで教室でカルタづくりに取り組んだクラスも。

伝統遊びが終わるとお互いに文化の違いについて質問をしたりして交流を深めていました。今年度は2回にわたりオアシス生徒と一般生徒との交流を行いました。まだこの時期には日本語に十分習熟していないオアシス生徒もいるので、日常的にオアシス生徒と日本語を母語とする生徒とが交流する機会は少ないという現状があります。クラブ活動に参加しているオアシス生徒は自然と他の生徒と一緒に過ごす機会も多いのですが、その数が少ないのが現状。そんな中ではこのような機会は貴重なものといえます。 今回の交流会をきっかけにお互い廊下で会ったら挨拶するといった簡単なところから、友好な関係作りに励んでほしいものです。

社会への扉 リサーチ発表会 2月3日(火)1・2限

社会リサーチ発表大会は社会リサーチで調べた内容をクラスでプレゼンテーションした中から優秀なものを選び、1学年全体の前で発表するというものです。授業「社会への扉」はこれからの自分の生き方や進路について考える授業。その一環として職場や大学・専門学校に出向きインタビューや模擬授業を受けるなどの体験をするのが社会リサーチです。1組から7組、そしてオアシスの合わせて8グループから選ばれた人が今回の発表大会でプレゼンを行いました。

(写真は代表者の一部です。ご了承ください)

3年生になれば課題研究で再びプレゼンをするでしょう。代表になった人もならなかった人も、今一度今回行ったプレゼンを振り返り、うまくいったこと、課題として残ったことなどよく考えてみましょう。

高校生活も早や9カ月

4月、入学式でスタートした八尾北での高校生活。早や9カ月が過ぎようとしています。宿泊研修、体育祭、オアシスとの交流、進路を考える企画、文化祭、コリアタウンフィールドワーク、社会リサーチ、、、たくさんの行事を通して、自分のこと、仲間のこと、進路のこと、考えましたね。先日の就業集会では、様々な分野で活躍する1年生の仲間のことが紹介されていました。表に出ることはなくても、先生たちは多くの人たちが、黙々と努力を続けていることも知っている。そして後ろからそっと応援しています。この1年を終え、新たな年を迎えるにあたって、じっくりと自分の今のあり様を見つめてみよう。そして4月みんなそろって進級できることを祈っています。

12月26日 学年主任

本校1年生 全国高校生ビジネスモデルコンテスト

審査員特別賞受賞

~ 全国から応募した8100人の中から選ばれる ~

12月13日(土)大阪商業大学で全国高等学校ビジネスモデルコンテスト・第3次審査プレゼンテーションがあり本校1年生が見事に審査員特別賞に輝きました。このコンテストは全国の高校生が参加して『高校生らしい感性』を発揮した商品開発のアイデアを競うもので今年で13回目を迎えます。全国から8100人もの高校生が参加し、8人が第2次審査を通過。本校1年生徒もその中に残り、13日は最終審査のためのプレゼンテーションを行いました。結果は審査員特別賞。8100人の中から選ばれた5人とはまさに快挙。 ちなみにグランプリに輝いたのは東京から参加した工科高校生徒の『携帯型消毒ジェルacle』。どのプレゼンも、身近な「不便」を解消しようと工夫に富むアイデアに満ちていました。

10月30・31日 文化祭

クラスみんなで力を合わせて

10月30・31日、八尾北高校第32回文化祭が行われました。1年生からはA模擬店(屋台)、B・C模擬店(教室での模擬店)、舞台、ビデオ上映などにエントリーし、それぞれ工夫を凝らして取り組みました。

年々展示や出し物のレベルがアップしています。来年は2年生。今年の経験を生かしてもっとスゴイものをつくろう!

7月24日 第一回1年生クラス対抗 大縄跳びバトル開催

夏休みまで授業日をあと2日を残すばかりとなった24日、グランドで第一回大縄跳びバトルが開催されました。 クラスのみんなが心を一つにして跳ばないとたったの一回すら跳べないこの大縄跳び。 この猛暑の中、どの生徒も汗をほとばしらせながら熱中しました。練習不足で回数が伸び悩む中、連続で飛べた回数を競う部門で2組が1位、3組が2位、たった一回のトライアルで回数を競う部門でも2組が1位、5組が2位に輝きました。

職業別説明会 7月17日(木)

総合学科の特色である『社会への扉』(学習指導要領上は「産業社会と人間」)は、八尾北の3年間を生徒自身にとって実りあるものにしていく上で柱となる授業です。表面的な「自分探し」に終わることなく、自分自身が生きていくうえで『軸』となるものは何か、自分は何を大切にして生きていくのか~人への優しさ・いたわり、科学技術の追及、社会が自分に求めるもの、、、。 こうしたことを深く掘り下げ、自分なりの答えを作り上げる3年間。この営みをサポートするのが、八尾北の『社会への扉』なのです。職業別説明会は、その材料として、自分たちが抱いている様々な職業に対するイメージと、実際の姿を対比してみる、 そんな企画でした。 生徒にとっては、自分の「つきたい仕事」を見つけると同時に、「なりたい自分」に近づくための道が本当にそこにあるのかを考える上で意味のある機会になったようです。

全体会では≪仕事に就いて食べていくなら専門学校、仕事を知るけど”腹はくくってない”なら短大≫など、軽妙な語り口での講演がありました。

自分の <やりたいこと> <できること> <やるべきこと> この3つの交わったところに自分の将来があるのかも…

オアシス生徒との交流会 6月14日―一般授業公開―

6月14日(土)授業公開の日、1年生はオアシス生徒との交流会を開催しました。オアシス生徒1年生12人が4人に分かれて各クラスに赴き一緒にビデオを見たりクイズをしました。まず小学校3年生で日本にやってきた少女が日本語が全く分からない中で日本の小学校に通い始めた模様を収めたビデオを鑑賞し、つづいてオアシス1年生がクイズ風に中国語のこと、中国の風習、また、日本に来て驚いたことなどを話しました。

クイズでは例えば日本でいう「手紙」、「娘」は中国ではそれぞれどういう意味か、中国の学校の制服はどれかを写真から選んだり、漢字で書かれたアニメのタイトルを当てるー海賊王=ワンピースなど、、、で楽しみました。「中国から日本に来て驚いたことはなんですか?」という問いには、「街がきれいだったこと」「人がみんな優しいこと」「みんなとても礼儀正しいこと」という答えが返ってきて、教室からはとても興味深いなという意味の反応が聞かれました。あっという間の50分間でしたが日本に住んでいた生徒、オアシス生徒共に交流の第一歩を踏み出すことができました。とても有意義な時間を過ごせた1日でした。

ハートプログラム

「室内運動の時間ですか?」 「いえ、ヒューマンリレーショントレーニングです!」 5月29日

外の気温が初夏らしい暑さとなった29日、1年生の各教室は生徒たちの熱気でもっと熱くなりました。

外の気温が初夏らしい暑さとなった29日、1年生の各教室は生徒たちの熱気でもっと熱くなりました。

「ハートプログラム」は体、頭、そして心を使って人と人が楽しみながら、協調性を養い、良好な人間関係をつくり、ひいてはパワーと優しさにあふれるクラス集団を作り上げるためのアクティビティを行うプログラムです。

その一部を簡単にご紹介すると、、、

「一切言葉を使わずに40人が誕生日の順番に並ぶ」

「8人一組で右手と右手、左手と左手をつなぎ、こんがらがった状態から一つの輪になる」

「8人が16の指でフラフープを支え、高く上げたり、床におろしたりする」、、、

言葉では説明しづらいのですが、生徒たちは笑いながらも真剣に与えられたタスク(課題)を達成すべく真剣に取り組みます。5分もすればみんな汗だくに。また、普段見ることができない一人一人の意外な一面も見られ、とても興味深いものがあります。日頃はラインでやり取りしている生徒たちも、ここでは生身の人間同士が体と心でふれあい協力し合う、貴重なひと時を過ごしていました。

今日の取り組みが、目前に迫った体育祭、そして秋には文化祭の成功へと実を結ぶことを期待します。

宿泊研修報告その5 第2日目 飯盒炊爨

スピーチ大会終了後近くのキャンプ場で班に分かれてカレーライス作りにチャレンジ! 火がなかなか着かない班、煙にむせる人、一方で日ごろの料理の手際良さを披露する人、、、。カレーの匂いが漂い出すと一気に食欲が増してきます。薪に入れすぎた新聞紙の灰に悩まされる班もありましたが、自分たちで作ったカレーにはやはり舌鼓。

食べ終わった後の後片付けもすんなりと、、、とは行かず、頑固なすすと焦げ付きにみんなタワシ、金タワシで奮闘していました。閉所式を終えて大阪へ向け出発しました。(4月19日午後1時30分)

宿泊研修報告その3

宿泊研修第2日目。朝6時20分起床、ラジオ体操、朝食。その後クラスに分かれて1分間スピーチ大会を行いました。6・7組のオアシス生徒のうち3名は中国語のスピーチに日本語訳の字幕付きで実施しました。スピーチは、中学校の時クラブを苦しさ・辛さに耐えて3年間頑張りとおしたこと、身体が弱かったのでスポーツに取り組んでだんだん丈夫になったことなどこれまでの経験を発表するものや、将来自分が就きたい職業にむけて努力する決意を述べるものなどがありました。スピーチ大会後は飯盒炊爨・カレー作りに向けてキャンプ場に出発しました。

(4月19日午前10時40分キャンプ場から)

宿泊研修報告その2

夕食は陶板焼き付きの盛りだくさんなメニュ。ウォーキングでお腹ぺこぺこになった生徒たちの食欲は旺盛。次々とおかわりでおひつが空になってゆきました。

食後は研修夜の部。先生方からの話はかなり遅くまで続きましたが、昼間の活動の疲れにも関わらずどの生徒も必死で先生の話に顔を向け耳を傾けていました。最後に学年主任から32期生に期待すること ①仲間を大切にしよう ②目標を持ちその実現のために努力しよう そして ③オン(ON)とオフ(OFF)の切り替えができる人になろう というお話をいただき第一日目の研修は終了しました。

(4月18日夜)

宿泊研修報告その1

32期1年生は入念な出発式の後、午前9時過ぎに八尾北高校を後にしました。その後10時30分加西サービスエリアで休憩ののち蒜山高原にむけて出発しました。バスの中では八尾北高校にエレベータや「八尾北高校前」というバス停留所が、八尾北に通う障がいのある生徒も安心して高校生活を送ることができるようにという生徒・先生達の願いで出来たことを紹介するDVDや、23期生がかつて3年生の課題研究で「TV番組・カレー甲子園」に出場したときのDVDを見ました。

入所式、昼食を済ませて午後は蒜山ジャージーランドを中心としたウォーキング。心配された天候も、休暇村に着くころには青空も見られるようになりました。生徒たちは少しずつ新しい仲間との会話に花を咲かせながら上蒜山の景色を背景に宿舎までの道のりを歩んでいました。(午後4時30分)

(平成26年4月18日午後4時30分)

新入生クラブ紹介

10日午後はクラブ紹介が行われました。1年生の皆さんはもう入部するクラブを決めましたか?八尾北高校は運動系、文科系様々なクラブが活動しています。高校生活でクラブに入ることで、今まで自分になかったものを身につけ、また先輩・後輩という関係の中で生徒同士が教えあう関係というのも、自分の世界を大きく広げてくれるものですね。「とりあえず」の気持ちでいいから “気になるクラブ” のぞいてみましょう。

学年主任から32期生の皆さんへ

32期生の皆さん合格おめでとう。これから皆さんと3年間を歩んでいくにあたって学年主任からこの1年間高校生活の柱にしてほしいことを3つ示します。一つ目はルールを守れる人間になること、二つ目は人の話を聞ける人間になること、そして最後にクラブを中心とした行事に一生懸命に取り組むこと。この3つを心にしっかり刻みつけて高校生活スタートの1年間を歩んでいきましょう。高校生としてのスタートの時は、今。

32期生の皆さん合格おめでとう。これから皆さんと3年間を歩んでいくにあたって学年主任からこの1年間高校生活の柱にしてほしいことを3つ示します。一つ目はルールを守れる人間になること、二つ目は人の話を聞ける人間になること、そして最後にクラブを中心とした行事に一生懸命に取り組むこと。この3つを心にしっかり刻みつけて高校生活スタートの1年間を歩んでいきましょう。高校生としてのスタートの時は、今。

共にがんばろう。 1年 学年主任 尾方崇光

4月9日 1年生と2・3年生との対面式

今日は生徒会執行部を中心として2年生、3年生の先輩たちが中心となって新入生と在校生の対面式が行われました。生徒会長が新入生を励ますあたたかい挨拶を述べ、新入生代表代表生徒がこれからの高校生活への決意を述べました。入学後間もなく行われる体育祭では早速先輩の2・3年生にリードされながら1年生なりに頑張ってほしいと期待しています。4月9日(火)